节选自《解放日报》2012年11月23日第15版,作者:隋寄锋,原题:《“两弹一星”背后振聋发聩的声音》

上世纪五六十年代,中国科学家克服重重困难,先后研制出了原子弹、导弹和人造卫星,其背后的真实故事,远比剧本里讲述的更精彩、更丰富。

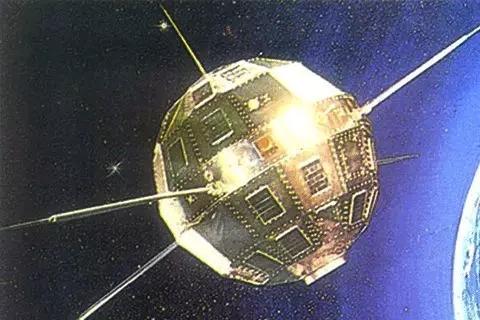

1957年10月,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星“伴侣一号”。次年2月,美国研制的“探险者一号”也发射成功。毛泽东在中共八届二中全会上说:“我们也要搞人造卫星!”中科院随即建立“581”小组,意为1958年第一号重大任务。钱学森任组长,赵九章任副组长。

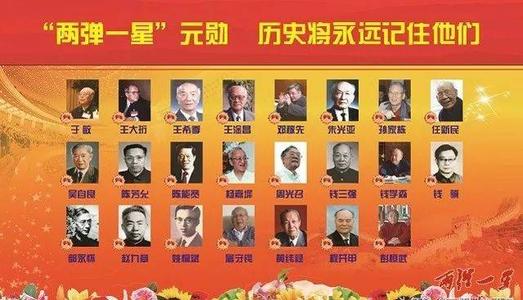

1999年,中华人民共和国建立50周年前夕,国家为当年研制“两弹一星”做出贡献的23位科技专家予以表彰,并授予“两弹一星”功勋奖章。

这些“两弹一星”的功臣,绝大多数都曾留学欧美名校,在1949年回国效命。如美国麻省理工学院硕士屠守锷、美国哈佛大学博士杨嘉墀、英国爱丁堡大学博士程开甲、英国伯明翰大学博士姚桐斌等。

他们中间有些人的名字早已家喻户晓,比如邓稼先。论名声,他仅次于钱学森、钱三强,但相比于“二钱”,邓稼先是小字辈。1958年他被选为核研究院理论室主任,正是因为他年富力强。

核计划是严格保密的,就是对家人也不能说。妻子许鹿希只知道丈夫要调动工作,却问不出究竟是一个什么工作。邓稼先只说:“就是为它死了也值得!”第二天,从不喜欢照相的邓稼先,一定要与许鹿希、四岁的女儿和两岁的儿子一起,到照相馆拍一张“全家福”。

此后邓稼先隐姓埋名28年,只有偶尔回京汇报工作时,才能同妻子见上一面。直到1985年7月,邓稼先因为长期接触放射性元素,被检查出患了直肠癌。此时他才得以和妻子重新团聚。一年后他就离开了人世。

郭永怀的名字则相对不彰,他早年留学美国,后在康奈尔大学航空研究院任教。1956年,在钱学森的盛邀下,郭永怀夫妇回国。郭永怀很快与王淦昌、彭桓武一道,主持中国刚刚起步的核研究。原子弹与氢弹试验成功后,他又投入到人造卫星的研发中。

1968年12月4日,郭永怀在青海基地一连工作两个多月后,得到一个重要发现。他急着赶回北京,立刻要人联系飞机。他从青海赶到兰州,在换乘飞机的空闲时间里,听取了课题组人员的汇报。

为了保护科学家们的安全,周恩来曾叮嘱不让他们乘飞机。但为了节省时间,郭永怀曾不止一次强行登机。这次从兰州飞北京,他更坚持夜航:“夜航打个盹就到了,第二天可以照常工作。”结果5日凌晨,飞机在首都机场徐徐降落时,突然失去平衡,一头扎进了旁边的玉米地。

人们找到郭永怀的遗体时,看到他和警卫员紧紧抱在一起,两人胸前夹着的正是郭永怀那只装有绝密资料的公文包。

让我们记住这些名字,他们是“两弹一星”功勋奖章获得者于敏、王大珩、王希季、朱光亚、孙家栋、任新民、吴自良、陈芳允、陈能宽、杨嘉墀、周光召、钱学森、屠守锷、黄纬禄、程开甲、彭桓武,以及被追授勋章的王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀。

在当时国际国内大背景下,我国发展两弹一星的恶劣客观条件,和毛主席等中央领导人为彻底断绝西方列强对侵略和欺侮中国的幻想,作出的英明决策。以及老一辈科学家为了我国的国家安全、经济事业的强大和在国际社会中傲然挺立,不顾个人安危,不惧环境恶劣和条件坚苦,潜心科学事业的精神、勇气、决心和毅然决然的行动。

从第一颗人造地球卫星“东方红1号”发射成功到北斗一号工程立项,再到北斗三号完全建成,五十载风雨兼程,为了实现共同的梦想,几代人接续奋斗、数百万建设者聚力托举,在强国复兴的伟大征程中,一次又一次刷新“中国速度”、展现“中国精度”、彰显“中国气度”。

图1 《解放日报》2012年11月23日第15版

图2 “东方红1号“人造卫星

图3 “两弹一星”精神

图4 “两弹一星”功勋奖章获得者

(本文基于网络资料整理,仅用于课程思政教学使用,无任何商业用途。)