如果将卫星导航系统比喻成一棵大树,那么技术就如同它的树根,而频率资源则是大树赖以生长的土壤。如果没有频率,卫星导航系统将如同无地生根的大树,设计得再好也没有施展本领的舞台。

据中国工程院院士、卫星导航定位总站高级工程师谭述森回忆,在卫星导航系统建设初始阶段,频率资源相对充沛,建设时间较早的GPS系统和GLONASS系统不存在频率资源的冲突问题,然而到了北斗系统建设的时候,发达国家已经将卫星导航频率瓜分得所剩无几,频率资源争夺非常激烈。北斗第一代科学家经过与几十个国家300多次艰苦的谈判,创造性地提出卫星导航信号兼容性评估准则,证明了北斗与其他卫星导航系统频率重叠时互不影响,赢得频率共用的“世界共识”,为国家争取了宝贵的频率资源。

然而,国际电联规定,各国均可平等申请新资源使用权,但必须在7年有效期内发射导航卫星,并成功接收传回信号,逾期则自动失效。为保住2007年4月17日这一最后“窗口”,北斗工程上下进行全系统总动员和大会战,抢在当年2月底完成卫星研制。然而临射前,卫星上的应答机突现异常。为确保万无一失,工程试验队果断将已矗立塔架的星箭组合体拆开,取出卫星应答机,72小时不眠不休,成功排除故障。

2007年4月14日4时11分,这颗肩负重要使命的卫星发射成功;17日20时许,北京清晰地接收到来自这颗卫星的信号。这一刻,距离频率失效最后时限已不到4个小时。中国北斗在最后时刻“压哨破门”,拿到了进军全球卫星导航系统俱乐部的“入场券”。

北斗全球导航系统建设还有一大特色,那就是首创Ka频段星间链路。按照传统全球卫星导航系统的建设和运行模式,需要在全球范围内建立众多地面站。但北斗系统不能像GPS那样,在全球建立地面站。为了解决境外卫星的数据传输通道,航天科技集团五院北斗三号研制团队创新提出了星座星间链路技术,采取星间、星地传输功能一体化设计,实现了卫星与卫星、卫星与地面站的链路互通,这就是说,我们虽然“看不见”在地球另一面的北斗卫星,但用北斗卫星的星间链路同样能与它们取得联系。太空“兄弟”间手拉手,心相通,不仅实现了相互间的通信和数据传输,还能相互测距,自动“保持队形”,可以减轻地面管理维护压力。凭借这一“绝活”,工程实现了仅依靠国内布站情况下对全球星座的运行控制,以及全球服务能力与世界一流系统的比肩。

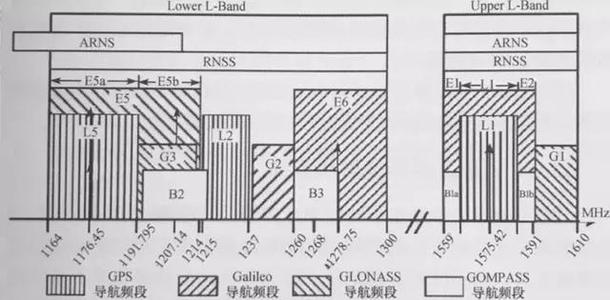

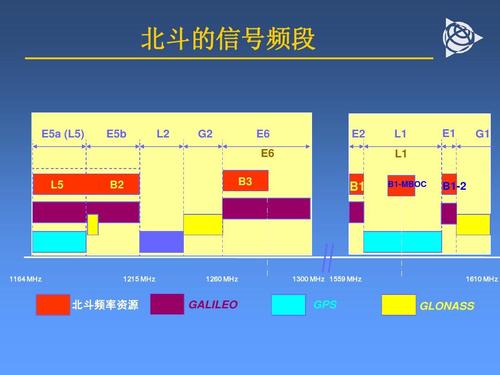

频率是卫星导航系统最稀缺的资源。好的频率,能提供最优质、最稳定的传输通道。要想实现全球精准定位,取得合法的频率使用权是根本前提。美国、俄罗斯由于起步早,抢先占据了最好的L频段,而他们“用剩下”的次级频率,便成了中欧厮杀的战场。2010年,不甘心的欧空局多次来北京谈判,要求中国使用别的频道,理由是他们前期一直按此频率设计,投入了大量资金,不能改。欧洲人投的钱是钱,中国人投的钱就不是钱?在中国的严词拒绝下,欧空局被迫接受了中国提出的频率共用理念。这一仗,我们赢了!接下来的争夺战,更加精彩。中国组建的30万人的庞大团队,以不服输、争口气的精神,开挂前进。西方禁止出口至关重要的原子钟,我们咬咬牙,自己研制出来了!没法在全世界布置地面基站,我们用星间链路技术代替,反而使定位精度提升2倍!“龙芯”的投入使用,解决了卫星的心脏病问题!北斗3号核心元器件以及所有单机部件实现100%国产化,“卡脖子”的情况再也不会出现了!

图1 其他卫星导航系统的频段

图2 北斗系统的频段

(本文基于网络资料整理,仅用于课程思政教学使用,无任何商业用途。)